Les blessés sont amenés ici directement de la ligne de front. Sales, sanguinolents, malodorants, parfois aux portes de la mort, même si être là, c’est survivre. Certes, pas pour tout le monde et pas en permanence, mais c’est une chance. Pour certains, le chemin se révèle trop long et trop difficile, d’autres n’auront pas la chance d’attendre leur tour, et pour d’autres encore, les blessures ne sont pas compatibles avec la vie. Malheureusement, tout ne dépend pas des médecins. Cependant, pour ceux qui ont réussi à échapper aux bombardements, qui ont été ramenés ici vivant par miracle, cet endroit est sans aucun doute un lieu d’espoir.

Ici, la chance pour s’accrocher à la vie existe, ici on peut commencer un nouveau compte à rebours. Les médecins feront tout ce qui est possible et impossible pour que le soldat survive. Ils continuent à réanimer jusqu’aux dernières chances. Parce que des miracles sont possibles. Il arrive quelquefois qu’une personne se revienne à la vie après 20 minutes de réanimation. Tout peut arriver.

Bien sûr, lorsque les blessés arrivent en masse et qu’il n’y a pas moyen d’aider tout le monde en même temps, lorsqu’il n’y a pas assez de ressources, il faut « trier ». Il faut rapidement décider qui peut être sauvé et le faire en premier. Le principe à l’œuvre est alors : celui qui a les meilleures chances de survie est le premier à être secouru. Et lorsque civils et militaires sont sur la même ligne, ce sont ces derniers qui ont l’avantage. La guerre …

Lire aussi: L’hôpital de Toretsk: sur la ligne de front, à moitié détruit, mais fonctionnel

Je vais délibérément ne pas nommer les lieux et les noms des personnes sur lesquelles j’écris, par déontologie et par sécurité. Pendant la guerre, chaque faux pas ou mot inutile peut être fatal ou causer des problèmes. Après tout, sur la ligne de front, il n’est pas d’usage de se présenter ou de poser des questions. Ceux qui en ont vraiment besoin savent ce qu’il faut savoir. Tout ce qui est nécessaire est inscrit dans la « fiche 100 » ou « carte de blessé », que chacun porte sur soi. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis reconnaissant au destin d’avoir pu vivre cette journée dans cette partie du monde. C’est une occasion inestimable de voir de vraies personnes faire un travail difficile mais important, en sauvant nos défenseurs.

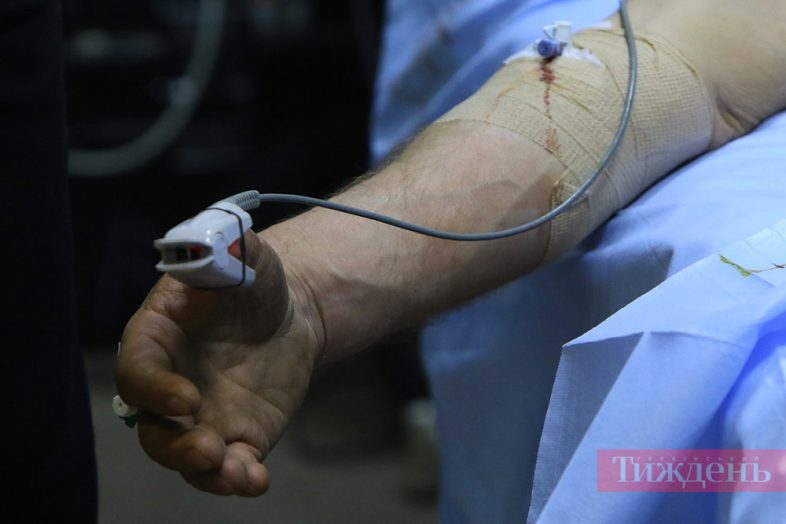

C’est jeudi, il est midi. Un soldat a été évacué de la ligne de front et confié aux médecins. Il a de la chance. Ses blessures, après l’explosion d’une mine russe, ne sont pas trop graves, selon les normes d’ici. Il a une plaie pénétrante au menton, une blessure à la cuisse gauche, à la main droite et une petite égratignure à la main gauche. Il a même pu entrer lui-même dans la salle d’opération improvisée, se déshabiller et s’allonger sur la table. Là, sur place, il n’a pas subi d’examen complet, mais a été repansé et évacué.

Et là, il a encore eu de la chance, car il a pu être évacué loin du front immédiatement après avoir été blessé, sans attendre la nuit. Aujourd’hui, les évacuations de jour ne se pratiquent quasiment plus. Cela peut encore arriver sur certaines parties de la ligne de front, lorsque les circonstances le permettent, ou lorsqu’il est fondamentalement impossible d’évacuer la nuit. Mais ici, ce n’est pas réaliste. Même la nuit, il est parfois difficile d’évacuer les blessés en toute sécurité en raison de la domination totale des drones kamikazes.

Auparavant, les médecins militaires essayaient généralement d’apporter les premiers soins aux blessés le plus près possible de la ligne de contact. Parce que chaque seconde compte. Mais à présent, les choses ont bien changé. Le front est rempli de drones, et les médecins et les transports d’évacuation sont une cible prioritaire pour l’ennemi. Souvent, il n’y a personne pour aider les médecins. « Il y aussi pénurie de médecins », plaisante avec tristesse un infirmier de l’unité de stabilisation.

Pendant que la jeune chirurgienne suture le menton du soldat, son collègue tente de nettoyer sa main, qui devra également être suturée. Mais ce n’est pas si facile. La saleté est trop profondément incrustée dans la peau et aucun produit chimique disponible dans la salle de soins ne parvient à la nettoyer correctement.

La main reste noire. Après avoir stabilisé le soldat et pansé ses blessures, on l’habille d’un pantalon de survêtement civil, d’un T-shirt, de chaussettes et on l’emmène dans la pièce voisine pour qu’il se repose. Les vêtements ne sont pas neufs, pas toujours à la bonne taille, mais propres. Ce sont des bénévoles qui les apportent. Il est rare d’habiller un blessé avec son ancien uniforme après lui avoir porté secours car il arrive très souvent qu’il soit tout simplement découpé pour accéder rapidement aux blessures, puis mis au rebut.

Dès que possible, le patient est ensuite envoyé dans un hôpital classique, mais pas avant la tombée de la nuit. C’est à ce moment-là qu’il faut s’attendre à un afflux de blessés. Après avoir été soignés, ils sont regroupés dans des véhicules d’évacuation et emmenés le plus loin possible de la zone de guerre.

Depuis le début de l’année, il n’y avait eu qu’une seule nuit où ce point de stabilisation n’avait eu que cinq blessés à prendre en charge, et dont les blessures n’étaient pas trop compliquées. L’équipe médicale avait eu la possibilité de dormir un peu. Cette nuit, par contre, ne sera pas calme. Depuis le matin, on entend un grondement incessant à l’horizon. Les combats sont acharnés, l’agresseur tente de briser notre ligne de défense et, à la tombée de la nuit, il faut s’attendre à un afflux de blessés.

« Dans la journée, il n’y a presque plus de travail », explique l’infirmière en souriant. « C’est à cause des drones », précise son collègue. « C’est une bonne chose que nous n’ayons pas de travail. Cela signifie que personne n’a été blessé », ajoute-t-elle. « La guerre évolue constamment et nous apprenons à nous adapter et à travailler en toutes circonstances. Il y a eu des moments où nous pouvions approcher les positions nous-mêmes, mais sans véhicule. Dans ces cas-là, nous avons mis en place des points de stabilisation directement dans des tranchées et des abris, et avons demandé un transport ultérieurement ».

« L’absence de transport d’évacuation blindé est un problème constant en temps de guerre », explique une anesthésiste. « L’évacuation se fait dans des camionnettes, en buggy, à moto… Et puis, il y a les fameux brancards d’évacuation », reprend-elle. « Les membres de l’équipe voisine ont acheté un robot sur chenilles, il sait trouver un blessé qui s’accroche à lui de suite ». Mais l’électronique de ce robot est facilement brouillée par l’équipement des occupants. Il faut le réparer, et cela coûte cher. Son coût passe alors à 600-700 000 hryvnias (15 mille euros). « On peut aussi acheter un robot tchèque, plus solide. Mais à lui seul, il représente 10 millions de hryvnias (240 000 euros)… »

« Dans 30 minutes, nous recevrons un blessé grave », annonce l’infirmière. « Il s’agit d’une blessure par balle à l’avant-bras gauche ». Quand un blessé est évacué de sa position, sa carte médicale, la fameuse « fiche 100 », apparaît dans le chat général. De cette façon, les médecins du poste de stabilisation médicale sont avertis du type de blessure et de l’heure d’arrivée du blessé. Lors du transport, les médecins préparent tout ce qui est nécessaire pour le travailde l’équipe d’accueil.

21h40. Il fait déjà nuit. Le blessé est admis dans la salle d’opération. Avec précaution, pour ne pas le faire souffrir inutilement, il est transféré sur une table. Outre le bras estropié, compressé par un garrot, de nombreuses brûlures ont été constatées sur son corps, en particulier sur le dos. Malgré l’anesthésie, la procédure de nettoyage des blessures provoque une souffrance chez le militaire. Il se plie comme un serpent à chaque intervention du médecin, mais n’émet pas le moindre son. Ce n’est que lorsqu’on lui pose une sonde urinaire qu’il commence à gémir, car c’est trop douloureux. Mais il n’y a pas d’autre solution.

Vers minuit, il est signalé que deux autres personnes grièvement blessés sont en train d’arriver. Ils sont amenés en même temps, l’un est donc placé dans le couloir et l’autre va directement dans la salle de soins. Son état est plus grave. De nombreuses blessures sur tout le corps, il doit être examiné par des médecins le plus rapidement possible.

Mais celui qui se trouve dans le couloir n’est pas laissé sans attention. Les médecins, qui n’ont pas participé à l’aide apportée au premier patient, découpent rapidement ses vêtements, lui posent un cathéter sur le bras et lui injectent les médicaments nécessaires.

Pour éviter une hypothermie, ils lui mettent une couverture thermique dorée. Quelqu’un précise également ses données et les enregistre. En entendant la réponse de l’homme blessé, je me rends compte qu’il a le même âge que moi. Il est allongé sur le ventre. Il gémit. Ses jambes, ses fesses et son dos porte de graves coupures de petits éclats d’obus. Les munitions ont explosé quelque part près de lui. Ces blessures lui causent beaucoup de douleur. Il est inconfortable pour lui de s’allonger sur un brancard et il tourne constamment la tête.

Lire aussi: La secouriste: « La peur, c’est votre amie dans la guerre. Elle aide à survivre »

Le camarade de combat qui l’a amené doit repartir. Il se penche vers son ami, lui caresse la tête et lui murmure quelque chose à l’oreille. D’après les quelques mots qui me parviennent, je comprends qu’il le rassure, qu’il lui dit que tout ira bien. Le blessé ne fait que gémir en réponse. L’homme embrasse les cheveux sales de son ami en guise d’adieu et s’éloigne, un peu confus.

La procédure d’extraction des fragments est longue. Certains resteront dans le corps pour toujours. Il est soit interdit de les enlever, soit impossible de le faire. Après avoir soigné la blessure, le soldat est retourné sur le dos pour observer son front. Heureusement, il n’y a rien. Après quelques traitements, il sera remis sur le brancard et emmené dans le couloir. C’est là qu’il attend que la salle d’attente se libère. Le premier groupe de blessés stabilisés est évacué, mais rapidement arrivent les suivants.

Il n’y aura plus de blessés lourds jusqu’au matin, on voit surtout des blessés légers. À un moment donné, il y aura même une file d’attente de personnes en uniforme devant la salle d’opération, mais ils viendront tous ici par leurs propres moyens. Certains ont besoin de se faire rafistoler la tête parce qu’un éclat d’obus leur a arraché un morceau de peau, d’autres ont une commotion cérébrale typique, et d’autres encore ont un ulcère soudain dans la tranchée et ont besoin de soins médicaux.

« D’abord, j’ai été touché dans le dos, puis il y a eu une explosion, et après cela je me suis frappé la tête contre le mur de la tranchée », raconte l’un des patients en détail aux médecins. « J’ai senti que j’avais mal dans le dos, j’ai commencé à saigner. J’ai juste mis un petit pansement et c’est tout ». « C’était un explosif ? », demande le médecin. « Oui, c’est ça. Heureusement que je portais une veste, un pull et gilet pare-balles : l’obus a tout percé et a pénétré à l’intérieur. S’il était entré directement, il aurait traversé mon corps ».

Le soldat, âgé d’une cinquantaine d’années, est râblé, fort et porte une barbe luxuriante. Il dit que ce n’est pas la première fois qu’il est touché par une grenade lancée par un drone. Il s’agit de sa cinquième blessure depuis le début de la guerre. Il demande aux médecins d’enlever les éclats d’obus. « D’accord, s’il s’oxyde ou si on le voit, on l’enlèvera », promet le médecin, « Ça ne s’oxyde pas, les éclats de grenade », répond le soldat. « Vous voulez le garder alors » ? sourit le médecin. « Mais non ! J’en ai déjà cinq. Ça suffit. Je ne pourrai plus entrer dans le métro, ça va sonner. J’en ai déjà un dans la tête, un dans la poitrine, un dans la jambe… Stop ! » Le médecin conclut : « Nous sommes d’accord, il y en a trop. Mettez-vous sur le ventre ! » . L’anesthésiste retire le pansement, lave la blessure et prend une seringue pour injecter l’anesthésiant. « Juste une piqûre », dit-elle. « Ne vous inquiétez pas, je n’ai pas peur des piqûres », répond le soldat. « Ça alors ! Je n’ai jamais vu un homme qui n’a pas peur des piqûres! En fait, d’après mon expérience, les hommes ont plus peur des piqûres que des blessures », dit-elle en riant.

Lire aussi: Les premiers à arriver sur les lieux du drame: une journée avec des ambulanciers de Pokrovsk

Le jeune femme gratte longuement la plaie, essayant de sentir l’éclat d’obus, mais rien ne sort. Le soldat grimace de douleur. « Ça fait mal »? « Oui, mais ce n’est rien, dit-il, faites ce que vous avez à faire. Retirez-le, ce n’est pas profond. Ils l’ont laissé dans ma tête, à Rivne, et c’est horrible. Ouvrez et sortez-le avec une pince à épiler ». La chirurgienne s’applique, mais en vain. Il est impossible d’extraire l’éclat à l’aveugle. « On vous fera une radiographie à l’hôpital et on l’extraira. Ne vous inquiétez pas », tente-elle de le rassurer.

L’un des médecins donne au soldat un T-shirt blanc propre. Ce dernier explique qu’il n’a pas quitté les tranchées depuis un mois et demi. Il s’est trouvé sous terre et ne s’est pas lavé une seule fois pendant tout ce temps. « Ce n’est pas grave, mettez-le, on verra après pour la douche », l’encourage le médecin.

Les médecins plaisantent souvent. Ils retirent les éclats d’obus en plaisantant, suturent en plaisantant, font les pansements en plaisantant. Soit dit en passant, cela n’offusque pas du tout les patients. Au contraire. Eux-mêmes, s’ils sont dans un état plus ou moins clair, ne voient pas d’inconvénient à rire, car cela les distrait un peu. « On ne peut pas se passer de l’humour », explique l’un des médecins. « Sans humour, nous pourrions tout simplement dépérir. Mais nous sommes vivants, nous. Nous sommes des êtres humains ».