La propagande moscovite spécule constamment sur l’histoire des élites militaires ukrainiennes. Selon les propagandistes russes, soit elles n’ont pas existé du tout, soit il s’agit uniquement de « grand-russes » ou même de moscovites. Par ce texte, nous commençons une série de publications sur l’histoire de la communauté militaire ukrainienne.

Les débuts

Pour définir les origines de la communauté militaire ukrainienne il faut d’abord faire le point sur les racines de la classe politique ukrainienne, de l’État lui-même. Cette question préoccupait l’auteur de la première chronique de l’histoire ukrainienne, le Conte des années passées, au point qu’il l’a inscrite dans le titre de son ouvrage : « D’où vient la terre de la Ruthénie (la Rus dans d’autres sources – ndlr), qui a été le premier à y régner, et quelle est l’origine de la terre de la Ruthénie ».

Le chroniqueur, qui a travaillé sur le Conte des années passées au début du XIIe siècle, voyait les racines de l’État ruthène comme suit. Les Vikings, ou les anciens Varègues (les Ruthènes), sont arrivés chez les Slaves en tant que porteurs de techniques de gestion avancées, de leur propre chef. Ils étaient dirigés par trois frères : Rurik, qui aurait vécu de 830 à 879, Sineus et Trouvor.

Depuis les rives de la mer Baltique, ils avancèrent rapidement vers le sud des terres slaves. Dans les mêmes années, Askold et Dir, deux « boyards » de Rurik, mais, ce qui est important, sans liens de parenté avec lui, étaient déjà princes de Kyiv. Les Varègues arrivent dans une ville qui a sa propre histoire et ses propres fondateurs. Askold et Dir y règnent jusqu’en 882, puis sont chassées du pouvoir et tués par Oleg/Helgi (? – 912), le parent de Rurik et tuteur de son jeune fils – Igor/Ingvar (? – 945). Le Conte insiste sur le fait que c’est de Rurik que descendent tous les autres véritables princes de la Ruthénie, qui étaient nombreux au début du XIIe siècle.

Lire aussi: L’Ukraine au temps des chevaliers

La version de la chronique sur les débuts du passé politique ukrainien a fait l’objet de débats jusqu’à aujourd’hui. Elle nous intéresse parce qu’elle postule sans équivoque des contacts culturels entre étrangers vikings et autochtones slaves, qui ont abouti à l’émergence de l’État ruthène, à la tête duquel se trouvent des princes ruthènes, et bientôt, comme les princes ne peuvent exister en vase clos, des élites militaires ruthènes.

Illustration : Homme slave avec hache et bouclier, 7e-9e siècle | Princeton University Art Museum

Les Slaves

Les Slaves, qui habitaient l’Europe centrale et orientale aux VIe et IXe siècles, sont décrits par les auteurs byzantins comme une communauté tribale colorée de guerriers rudes et sans prétention, qui ne s’encombraient ni de civilisation, ni de richesse, ni de techniques militaires avancées. L’empereur Maurice écrit dans son manuel militaire Strategicon à la fin du VIe siècle : « Ils sont indépendants, refusant absolument d’être asservis ou gouvernés, surtout dans leur propre pays. Ils sont populeux et robustes, supportant facilement la chaleur, le froid, la pluie, la nudité et la rareté des provisions ». Leur habitat est constitué de « forêts presque impénétrables, de rivières, de lacs et de marais, et leurs campements ont des sorties dans de nombreuses directions en raison des dangers auxquels ils pourraient être confrontés … ». [Thomas, Dennis T. (1984). Maurice’s Strategikon. Philadelphie : University of Philadelphia Press. p. 120 passim]. Leurs armes sont des lances légères, des boucliers et des flèches empoisonnées, leur vie est une lutte constante contre leurs voisins et la nature. Mais chez eux, ils se sentent extrêmement en confiance.

Un stéréotype historiographique moderne affirme que les anciens Slaves qui habitaient le territoire de la future Ukraine étaient pacifiques. Ce stéréotype s’appuie sur le petit nombre d’armes archéologiques découvertes, sur la nature primitive de leur conception et de leur décoration et, surtout, sur l’incapacité des Slaves à s’étendre vers l’extérieur. Toutefois, les analogies anthropologiques avec les sociétés tribales de l’ère moderne jettent un doute sur ce « pacifisme ».

La recherche appliquée confirme non pas tant la prétendue « non-belligérance » des sociétés tribales d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Sud, mais plutôt le niveau élevé de violence intertribale et même interne, inter-familiale. La guerre de raid permanente pour les niches écologiques, dont le concept principal était une destruction massive de l’ennemi sans distinction de sexe et d’âge à chaque occasion, l’absence de mécanismes juridiques clairs pour régler les conflits et, par conséquent, le culte de la vengeance par le sang, ont fauché des villages entiers, des familles et même des tribus, comme on dit, jusqu’à la terre. Les anthropologues du XXe siècle estimaient que (pour chaque région) 24 % à 35 % de la population masculine âgée de 15 à 49 ans mourait dans ces conflits. Le faible niveau de technologie militaire ne réduisait pas les pertes humaines. Voilà probablement ce que l’auteur de la chronique avait à l’esprit lorsqu’il mentionnait les « querelles » et les « soulèvements entre clans ».

Lire aussi: L’Ukraine pourrait-elle devenir musulmane ?

En raison du niveau élevé de violence tribale interne, ainsi que de la pression militaire et économique constante exercée sur les Slaves par les peuples nomades des steppes de la mer Noire, ils n’ont pas eu le temps d’avoir des ambitions expansionnistes. Cela ne confirme pas la paisibilité pastorale slave, bien au contraire. Les auteurs byzantins et latins des VIe-XIIe siècles font régulièrement allusion à la brutalité des anciens Slaves, mentionnant la tradition très répandue des sacrifices humains, y compris ceux des enfants. Il est donc peu probable que les coutumes sur les rives du Dniepr soient plus humaines que dans la campagne amazonienne. Le prince Igor susmentionné a été tué par les Drevlyens (une tribu slave – ndlr) alors qu’il réclamait sans cesse un tribut.

Léon le Diacre nous informe qu’en 970 plusieurs bébés furent étranglés lors de rituels funéraires par les soldats de prince Sviatoslav près de Dorostol. Ce n’est pas un hasard si le premier article de Rus’ka Pravda (un recueil d’anciennes lois ruthènes compilées dans l’État de Kyiv aux XIe et XIIe siècles sur la base du droit coutumier – ndlr) traite de la réglementation de la vengeance et propose pour les personnes assassinées une compensation monétaire comme alternative la plus efficace à la vengeance par le sang de l’époque.

Les Vikings

Les Varègues ou Vikings, marchands-guerriers scandinaves, apparurent sur les rives de l’Ilmen, du lac Ladoga et du Dnipro à la recherche de nouveaux profits et de nouvelles routes commerciales au IXe siècle. L’expansion avait un vecteur géographique clair : du Nord vers le Sud, de la Baltique à la mer Noire. A cette époque, les sources arabes et d’Europe occidentale commençaient à désigner ces nouveaux arrivants par le mot « Rus » (« Ruthène »).

Illustration : Le relief représente un guerrier viking en tenue complète, comprenant une lance, une épée, une hache, un scramasaxe, un casque et un bouclier. Bien que l’artiste inconnu ait omis la cotte de mailles, le reste de l’équipement suggère fortement que le prototype du personnage en possédait une.

Les principaux biens des Ruthènes étaient les esclaves et les biens pillés au gré du chemin, et la clé du succès du commerce était l’approvisionnement ininterrompu des marchés orientaux et byzantins. La Ruthénie disposait de techniques militaires avancées. Les épées franques, appelées « lances ailées », avaient un effet dévastateur dans les affrontements avec les indigènes slaves sans armure, et les armures de protection en métal, généralement en cotte de mailles, leur permettaient de se sentir confiants dans la bataille. Les navires à bord desquels les Ruthènes sont arrivés offraient une mobilité fulgurante pour l’époque.

Cependant, les Ruthènes étaient peu nombreux. Il était donc impossible de se passer de la coopération avec les élites slaves locales. L’empereur Maurice déjà cité porte une remarque à ce sujet : vu que les Slaves « ont de nombreux princes qui sont en désaccord constant les uns avec les autres, il n’est pas difficile d’en gagner quelques-uns à votre cause par des négociations ou des cadeaux […] et d’attaquer ensuite les autres, parce que leur inimitié constante ne leur permet pas de s’unir sous un seul souverain ».

En termes simples, l’empereur conseille de retourner certains chefs contre d’autres et de récolter les fruits des guerres tribales. C’était également une pratique universelle de la traite négrière jusqu’au XIXème siècle. Au milieu du IXe siècle, l’empereur byzantin Constantin a raconté avec force détails l’histoire du voyage des Rus (Ruthènes), chargés d’esclaves et de marchandises, sur le Dnipro jusqu’à Constantinople. Les barrages du Dnipro et les nomades pillards étaient les obstacles les plus importants, mais pas les seuls, du long voyage des Varègues vers les Grecs.

Lire aussi: L’Ukraine et l’occident : une histoire contrariée

« Dans une large mesure, l’expansion des Vikings vers l’est a été encouragée par le commerce, et très probablement de manière pacifique. Cependant, si l’installation des Vikings dans les colonies le long du système fluvial a pu avoir pour but de faciliter le commerce à longue distance, le pouvoir imposé par les élites scandinaves aux populations locales hétéroclites était loin d’être pleinement accepté, comme en témoigne le grand nombre de tombes de guerriers », écrit Gareth Williams, conservateur de la célèbre exposition du British Museum intitulée Vikings : Life and Legend du British Museum. [Gareth Williams (éditeur), Peter Pentz (éditeur), Matthias Wemhoff (éditeur) (2014), Vikings : Life and Legend. The British Museum Press, p. 81].

Même si le « Conte des années passées » rapportant les débuts de la Ruthénie au milieu du IXe siècle contient de nombreuses légendes, le récit général de la chronique coïncide avec les données archéologiques.

Pot de fonte?

La généalogie des premiers princes ruthènes se perd au fond des âges. Dans les sociétés scandinaves de l’époque viking, il existait une tradition du « konung [roi – ndlr ] de la mer ». Il pouvait s’agir de n’importe quel descendant d’une famille noble qui possédait un navire et avait un équipage armé sous ses ordres. Très probablement, le légendaire Rurik en faisait partie.

Après tout, le commerce viking était un refuge naturel pour les individus ambitieux, guerriers mais malchanceux chez eux. Il ne s’agissait pas seulement de personnes d’origine scandinave. Des personnages peu ordinaires, dont des monarques exilés, naviguaient sur des drakkars. Le roi détrôné d’Aquitaine Pépin II (823 – 864), un « camarade des pirates danois », qui avait été contraint au monachisme par son rival Charles le Chauve, fit partie de l’aventure. Les « Annales de Saint-Bertin » (la plus ancienne source occidentale mentionnant la Ruthénie) écrivent qu’à la première occasion, il quitta le monastère et retourna à la vie laïque, devint apostat, rejoignit les Normands et vécut avec eux comme l’un des eux. [Annales Bertiniani, (1832), Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, T. I, Hanovre, p. 450.].

Au début, les Ruthènes ne pouvaient pas être nombreux : la conception de leurs navires limitait le nombre d’hommes d’équipage, et le niveau de production et de logistique médiévale limitait le nombre de navires. Il convient donc de croire les récits du « Conte », selon lesquels les premiers princes ruthènes ont largement utilisé, pour leurs campagnes militaires, les moyens de mobilisation dont ils disposaient « sur place » et « ont rassemblé de nombreux soldats : Varègues, Ruthènes, Slovènes, Krivichi, Polana, Tiver et Petchenègues ».

La communication était facilitée par le fait que les nouveaux arrivants scandinaves et les autochtones slaves étaient païens. Les porteurs de cultures fondées sur le polythéisme, la tradition orale et la violence comme pratique quotidienne ont rapidement trouvé un langage commun.

Les relations entre les Petchenègues et les Ruthènes n’étaient pas non plus exclusivement hostiles. Par coïncidence, l’empereur Constantin note que la Ruthénie a acheté des chevaux aux Petchenègues et ajoute que la communication entre Kyiv et Constantinople n’avait lieu qu’à condition que la paix règne entre la première et la seconde.

Lire aussi: Trois mythes répandus au sujet de l’Ukraine

Il est important de se rappeler que la consolidation de ces tribus et de ces peuples a eu lieu en raison des besoins du commerce ruthène-byzantin autour de Kyiv. L’empereur Constantin dans le chapitre « De l’arrivée des Ruthéniens en pirogues « monoxyla » de la Ruthénie à Constantinople » (Of the coming of the Rutheniens in ‘monoxyla’ from Ruthenia to Constantinople) écrit à ce sujet : « Les « monoxylas » qui descendent de la Ruthénie extérieure vers Constantinople viennent de Novgorod, où Sviatoslav, fils d’Igor, prince de Ruthénie, avait son siège. Et d’autres viennent de la ville de Smolensk, de Teliutza, de Chernigov et de Vychegrad. Tous ces gens descendent la rivière Dnipro et sont rassemblés dans la ville de Kyiv … leurs tributaires slaves, les Krivitchiens, les Lenzanenes et le reste des régions slaves… [Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio, (1967) Centre d’études byzantines de Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University, Vol I., p. 59-61].

Ce n’était qu’une question de temps avant que le mouvement, qui avait réussi dans le commerce continental avec Byzance, ne passe d’initiatives commerciales à des initiatives politiques. Les princes acquièrent des troupes. Les Normands, qui se proclamaient princes/konungs et avaient des projets politiques pour les terres et les peuples slaves, devaient donc investir dans des hommes armés. C’est ainsi qu’est née une escouade princière (droujina). Ces collectifs militaro-commerciaux avaient traditionnellement une composition variée, tant ethnique que sociale.

Les données sur le nombre d’escadrons princiers sont rares et contradictoires. Les chercheurs spéculaient sur les informations historiques concernant le nombre de femmes que le prince Volodymyr le Grand a fournies aux soldats pour leur service, ainsi que sur le montant des paiements versés à ses soldats. Il s’est avéré que Volodymyr avait 400 soldats pendant la période « païenne » de sa biographie, tandis que son fils Yaroslav , prince à Novgorod, plus d’une centaine. En 1093 le « Conte » rapporte que le prince Sviatopolk Izyaslavovytch disposait de 800 soldats, mais même ce nombre n’était pas suffisant pour mener une campagne contre les nomades Polovtsiens.

Cependant, ces forces armées suffisaient aux princes ruthènes pour terroriser périodiquement les Byzantins avec des campagnes maritimes, à la recherche de conditions commerciales plus favorables. L’expédition d’Oleg s’est terminée en 911 avec la signature d’un traité détaillé sur la coopération économique ruthène-byzantine.

En 944, il fut révisé, précédé d’un conflit armé de plusieurs années initié par Igor, le fils d’Oleg. Il est caractéristique que les noms de plusieurs dizaines de signataires ruthènes des deux documents soient d’origine occidentale : « Bruni, Roald, Gunastre, Frasten, Ingeli Thurbern et le deuxième Thurbern », etc. Les textes réglementent les droits et conditions de séjour des marchands ruthènes sur le territoire byzantin, ce qui permet de supposer que les Vikings ruthènes n’avaient pas encore élaboré de plans politiques internationaux.

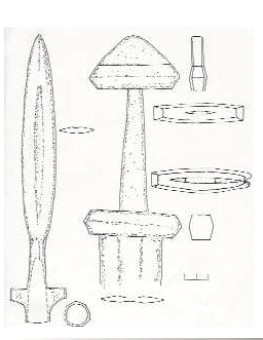

Illustration : L’épée et la lance, datant des VIIIe et IXe siècles, sont d’origine carolingienne et ont été trouvées dans les régions modernes de Tcherkasy et de Rivne.

Du raid à la politique

Le prince Sviatoslav (? – 972), fils d’Igor, fut le premier des dirigeants du mouvement à manifester des ambitions politiques. Invité par les Byzantins comme allié dans leur guerre contre les Bulgares, il recruta une armée remarquablement similaire aux « grandes armées » des Vikings qui opéraient en Europe occidentale et partirent en 968 vers le Danube. Le chroniqueur byzantin et témoin de l’invasion ruthène, Léon le Diacre, insiste sur le nombre considérable de nouveaux venus, si bien que, si l’on se réfère aux exemples occidentaux, les soldats de Sviatoslav se comptent par milliers.

Le fait que Sviatoslav et ses fils portaient des noms slaves fait allusion à l’intensité des contacts entre Normands et Slaves. Et le fait que les soldats du prince accomplissaient des rituels sanglants de style slave, tels que les sacrifices mentionnés ci-dessus près de Dorostol, indique que les Slaves étaient des figures éminentes de la « grande armée » de Sviatoslav.

Cependant, l’armée se déplaçait sur des navires et combattait « comme un mur de boucliers », c’est-à-dire suivant les règles des Vikings. La description par le Diacre du premier affrontement entre les Ruthènes et les Bulgares est commune aux textes décrivant les coutumes vikings. « Pendant qu’ils longeaient l’Istros et se hâtaient vers un lieu de débarquement sur le rivage, les Mysiens s’aperçurent de ce qui se passait et, après s’être organisés en une armée de trente mille hommes, ils sortirent à leur rencontre. Mais les Tauriens débarquèrent de leurs navires de transport et, après avoir vigoureusement présenté leurs boucliers et dégainé leurs épées, ils abattirent les Mysiens de tous côtés ». [L’histoire de Léon le Diacre. Byzantine Military Expansion in the Tenth Century, (2005). Bibliothèque de recherche et collection Dumbarton Oaks Washington, D.C. p. 129].

Illustration : Rencontre entre l’empereur Jean Tzimiskès et Sviatoslav Ier de Kyiv | Manuscrit de Madrid Skylitzes, XIIe siècle.

D’après les récits de Léon le Diacre sur la campagne de Sviatoslav en Bulgarie en 968-971, les soldats de la Ruthénie étaient armés d’épées et de lances, portaient des cottes de mailles et des casques pour le combat, et avaient des boucliers d’une taille telle qu’ils atteignaient leurs pieds, un équipement typique des élites militaires européennes de l’époque.

Léon le Diacre indique clairement que la Ruthénie n’était pas entraînée au combat à cheval, mais il mentionne aussi un duel à cheval entre un certain Tauroskiff fort (comme Léon appelle les étrangers à la Ruthénie) et un noble byzantin.

Lire aussi: L’époque baroque : les racines de notre identité

Il mentionne également une attaque à cheval des cavaliers de Sviatoslav près de Dorostol, qui s’est soldée par un échec. L’ironie du Byzantin signale un processus important qui a commencé parmi les élites militaires de la Ruthénie à cette époque, et qui était commun à tous les conquérants vikings qui avaient acquis des possessions territoriales, à savoir que l’élite militaire est passée des navires aux chevaux de guerre et s’est progressivement transformée de raiders flottants en chevaliers propriétaires de terres. Dans la seconde moitié du Xe siècle, les mêmes transformations s’opèrent chez les descendants des Vikings dans le duché de Normandie qu’ils avaient fondé.

Photo : La princesse Elizabeth de Kyivan Rus (Elisiv de Kyiv) a épousé le dernier roi viking norvégien, Harald Hardrade | Université d’Oslo, Musée historique

La campagne de Sviatoslav en Bulgarie a commencé avec succès : en un an, il conquiert le nord et l’est de la Bulgarie et détrône le roi Boris II. Inspiré par ses succès, le prince adresse à l’empereur byzantin un ultimatum l’enjoignant de quitter la partie européenne de l’empire pour se rendre en Asie et, en cas de refus, il menace de l’envahir. Pour la première fois dans l’histoire, un prince ruthène et son entourage font passer leur intérêt pour le pouvoir politique sur les terres conquises avant les intérêts commerciaux.

Mais la campagne se termine tragiquement pour Sviatoslav. Bloquée en 971 par l’empereur Jean Tzimiskès sur un pont fortifié sur le Danube, l’armée princière (petite par rapport à l’armée byzantine) subit plusieurs défaites douloureuses, dues essentiellement à la supériorité de la cavalerie byzantine. Le prince lui-même faillit être tué au combat, mais fut sauvé par la solidité de son armure. Néanmoins, la fureur normande de l’ancien ordre porta également ses fruits. L’empereur, impressionné par l’efficacité du mouvement, décida de conclure un traité de retour avec butin et provisions plutôt que de chercher fortune dans d’autres batailles. Au cours du long voyage de retour, Sviatoslav tomba dans une embuscade tendue par ses anciens alliés Petchenègues et mourut.

Cette fin tragique du « dernier Viking sur le trône de Kyiv » montra aux descendants de Sviatoslav et aux peuples armés qui les entouraient que la vieille tradition viking qui consistait à « combattre, voler, fuir et commercer » ne fonctionnait plus. De nouvelles ambitions politiques exigeaient de nouvelles transformations politiques, culturelles et militaires. Il s’agissait avant tout de s’intégrer au « monde chrétien » plutôt que de s’y confronter. Les réponses que les élites armées de la Ruthénie et leurs chefs, les princes, ont dû apporter à ce défi constitueront la principale intrigue de l’histoire ukrainienne de l’ère pré-mongole.