Le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale approche, et une question se pose : quel est le rôle de l’Ukraine dans cet événement majeur de l’histoire ? Une autre question intéressante peut se poser : quand cette guerre a-t-elle réellement commencé pour l’Ukraine ? Malgré une apparente évidence, il n’y a pas de réponse simple. Car le 1er septembre 1939 est simplement une date commode pour plusieurs pays, sortie de son contexte historique, qui contredit la logique et la chronologie des événements de l’époque. Surtout pour l’histoire ukrainienne.

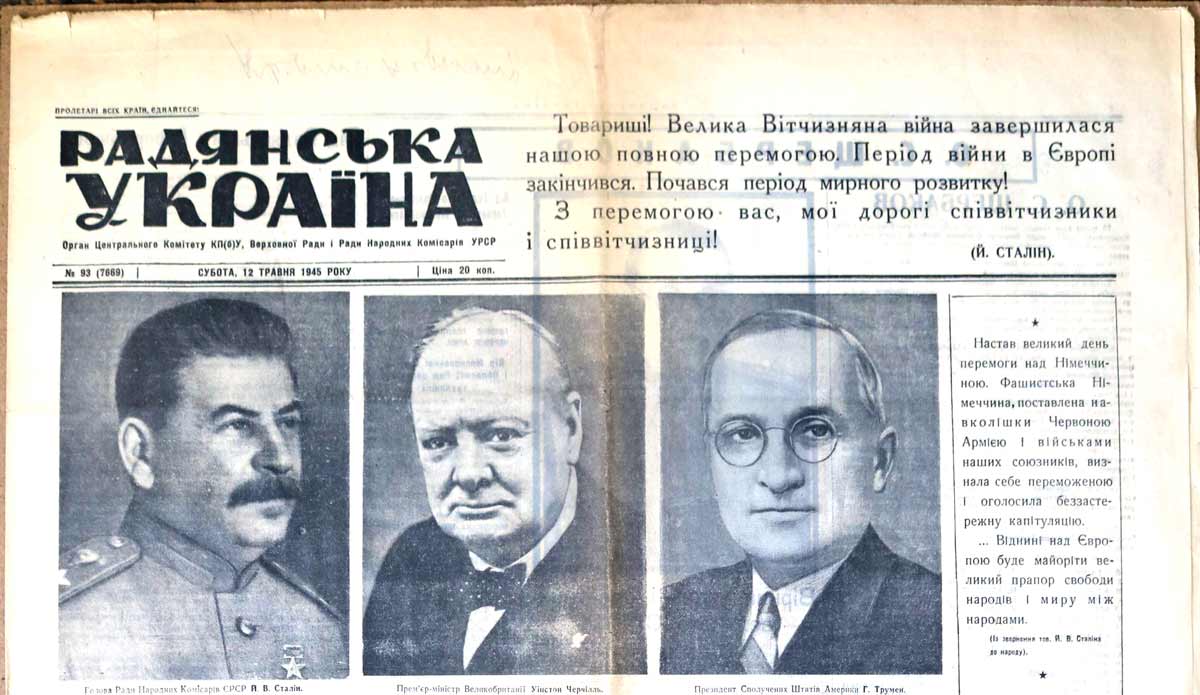

La première page du journal Radianska Ukraina (Ukraine soviétique) est consacrée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kyiv, 12 mai 1945 (provenant des fonds du Musée national d’histoire militaire de l’Ukraine)

Un fragment perdu de l’histoire européenne

Le 1er septembre 1939 a été choisi comme date du début de la Seconde Guerre mondiale par les dirigeants de plusieurs pays vainqueurs afin d’occulter des décisions et des actes qui méritaient d’être condamnés. En effet, jusqu’alors, certains pays d’Europe avaient favorisé l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler et sa politique ultérieure (par exemple, en fermant les yeux sur la persécution des Juifs) ou étaient même ses alliés et ne sont devenus que plus tard ses victimes.

Le compte à rebours irréversible de la Seconde Guerre mondiale a véritablement commencé un an auparavant. Le 30 septembre 1938, Hitler et Mussolini signent avec les Premiers ministres britannique et français l’accord de Munich sur l’annexion d’une partie du territoire de la Tchécoslovaquie au profit de l’Allemagne, de la Pologne et de la Hongrie. Hitler avait alors promis de préserver l’indépendance de la Tchécoslovaquie, mais il n’a pas tenu parole et, en mars 1939, avec le consentement tacite de la Société des Nations et d’autres États, il a occupé le pays.

Puis est venu le pacte Molotov-Ribbentrop, signé le 23 août 1939, qui garantissait la neutralité de l’URSS lors de l’agression armée de l’Allemagne nazie contre la Pologne. Dans le même temps, l’Allemagne garantissait à l’URSS sa non-ingérence, lui permettant d’occuper des territoires qui appartenaient auparavant à l’Empire russe et à l’Autriche-Hongrie : l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, une partie de la Pologne et la Bessarabie (au sein de la Roumanie).

Ainsi, la première victime de la Seconde Guerre mondiale n’a pas été en réalité la Pologne, mais la Tchécoslovaquie. Dans le même temps, la Pologne était initialement alliée à l’Allemagne et a soutenu l’annexion de la Tchécoslovaquie. Une grande partie des historiens considèrent que, dans la mesure où la Tchécoslovaquie n’a pas opposé de résistance armée à l’Allemagne et où ses riches arsenaux ont ensuite été utilisés par Hitler pour attaquer d’autres pays, le fait qu’elle ait été envahie ne doit pas être pris en compte.

En Tchécoslovaquie même, on a toujours eu un autre avis. Mais sous le régime communiste, cette question n’était pas abordée. Aujourd’hui, la République tchèque et la Slovaquie devraient sans doute réévaluer leur passé. Cependant, les historiens contemporains de ces pays ont pratiquement renoncé à toute révision. L’un d’eux m’a dit : « Le monde ne s’adaptera pas à la Tchécoslovaquie, il faut donc inscrire notre histoire dans l’histoire mondiale ».

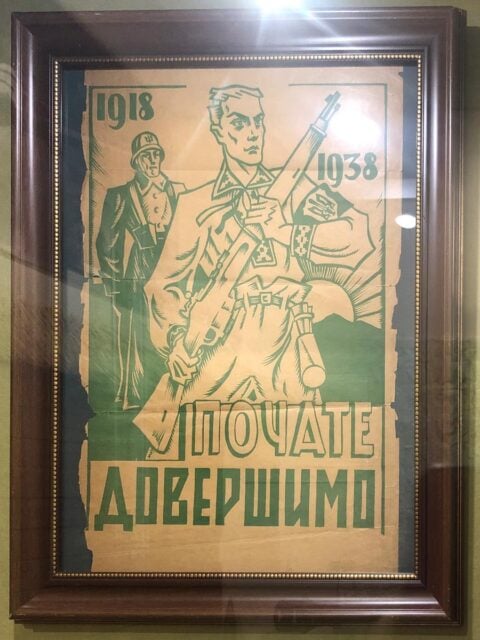

Une affiche unique de l’époque de l’Ukraine subcarpatique : « Finissons ce que nous avons commencé, 1918-1938 ». Elle a été donnée par le célèbre historien Vakhtang Kipiani au Musée national d’histoire militaire de l’Ukraine en 2022. Cette affiche revêt une signification particulièrement profonde pour l’histoire ukrainienne contemporaine, car elle associe deux périodes : la lutte pour l’indépendance et la Seconde Guerre mondiale.

Ces dernières années, les historiens européens ont souvent débattu d’une autre date à laquelle il faudrait faire commencer la Seconde Guerre mondiale : le 23 août 1939 (date du pacte Molotov-Ribbentrop). Certains pensent également que le compte à rebours devrait commencer avec l’accord de Munich, le 30 septembre 1938. Cette dernière date serait la plus acceptable pour l’histoire ukrainienne contemporaine. En effet, même si les Tchèques n’ont pas résisté aux Allemands, c’est dans le contexte de ces événements qu’est apparue l’Ukraine subcarpatique, qui a proclamé son indépendance, et que de nombreux Ukrainiens ont péri aux mains des alliés d’Adolf Hitler de l’époque, les soldats hongrois et les gardes-frontières polonais.

Les Ukrainiens, l’Armée rouge et le pouvoir soviétique

C’est un fait bien connu : des millions d’Ukrainiens (dont de nombreux généraux, héros de l’Union soviétique, etc.) ont ensuite participé à la Seconde Guerre mondiale dans les rangs de l’Armée rouge. Ils portaient sur leurs casquettes et leurs uniformes les symboles utilisés aujourd’hui par les forces armées de la Fédération de Russie, l’ennemi actuel de l’Ukraine. C’est pourquoi, ces dernières années, les monuments, plaques commémoratives et autres signes dédiés aux militaires soviétiques disparaissent des places et des rues des villes ukrainiennes. Le démantèlement du monument du général soviétique Vatoutine à Kyiv ainsi que de certaines compositions du Musée national de l’histoire de l’Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale ont suscité beaucoup d’émotions.

Le journal soviétique Pravda du 18 novembre 1940 avec le chef du gouvernement soviétique Viatcheslav Molotov et Adolf Hitler en première page. Par la suite, les numéros des journaux soviétiques contenant ces photos ont été massivement retirés des archives.

Il existe un autre fait intéressant qui était bien connu à l’époque soviétique. Je me souviens très bien de la première phrase prononcée par la chercheuse lettone Anite Liepa, spécialiste des répressions, lorsque je lui ai téléphoné en 2000 et me suis présenté comme historien ukrainien : « Beaucoup d’Ukrainiens étaient gardiens dans les camps de concentration soviétiques ». Et cela n’était pas dit comme un reproche, mais comme une constatation. Bien sûr, la thèse de la chercheuse lettone devrait s’appuyer sur des recherches sur la composition ethnique et nationale des employés du NKVD-KGB et des camps de travail forcé. Mais pour diverses raisons objectives, de telles recherches n’ont pas encore été menées.

Ainsi, les Ukrainiens qui servaient dans l’armée soviétique pouvaient être aussi bien des héros que des complices d’événements aujourd’hui considérés comme honteux.

Il existe également de nombreux témoignages attestant qu’entre 1939 et 1941, les Ukrainiens ne considéraient pas les Allemands comme des ennemis en général. La population locale accueillait souvent les troupes allemandes avec des fleurs, tant dans l’ouest que dans l’est de l’Ukraine. Et le commandement allemand, en signe de bonne volonté, libéra par la suite de nombreux soldats ukrainiens de l’Armée rouge.

Les trois principales raisons qui ont poussé les Ukrainiens à voir les Allemands comme des libérateurs sont évidentes : la collectivisation, le Holodomor et les répressions — des millions de personnes tuées, déportées dans des camps de concentration et en exil. Les historiens russes font généralement remarquer que la Fédération de Russie a connu la même chose. Alors pourquoi une attitude si différente envers les Allemands ? Il existe manifestement d’autres raisons, plus profondes, que l’idéologie soviétique, puis russe, ont obstinément ignorées et continuent de traiter avec mépris.

L’Armée rouge soviétique, qui a remporté la Seconde Guerre mondiale, n’a aucun lien avec l’Ukraine. Son unique héritière est l’armée de la Fédération de Russie. C’est elle qui combat aujourd’hui contre l’Ukraine. Quant aux Ukrainiens, à une certaine période de l’histoire, ils ont servi en masse dans cette armée soviétique, mais n’ont pas participé à sa création.

L’Armée rouge a été créée sur le territoire russe et composée principalement de Russes. Tout au long de l’année 1918, pendant la formation de cette armée, une lutte pour la libération faisait rage en Ukraine, où agissaient des forces armées indépendantes ukrainiennes. L’une des principales missions de l’Armée rouge était de mettre fin à l’indépendance de l’Ukraine et d’autres entités nationales apparues entre 1918 et 1920.

La première mobilisation dans l’Armée rouge sur le territoire de l’Ukraine n’a été annoncée qu’en mai 1919. Elle concernait les provinces de Kharkiv et, en partie, de Tchernihiv. Elle a largement échoué. Le petit nombre de personnes mobilisées a été immédiatement envoyé pour renforcer les troupes près de Petrograd et en Sibérie. Près de deux ans plus tard, en mars 1921, le commandant de l’Armée rouge, Mikhaïl Frunze, déclara lors d’un discours au Ve Congrès panukrainien des soviets que 85 % des soldats étaient russes et seulement 9 % ukrainiens. Or, à cette époque, les Ukrainiens représentaient plus de 25 % de la population vivant sur le territoire contrôlé par le pouvoir soviétique.

Plus tard, la machine de mobilisation soviétique a commencé à fonctionner efficacement tant sur le territoire de la Russie soviétique que dans la république socialiste d’Ukraine. Cependant, la proportion d’Ukrainiens qui restaient servir dans l’Armée rouge dans leur patrie ne dépassait généralement pas 35 %. Cela s’explique notamment par le fait que pendant la famine de 1932-1933, les troupes soviétiques stationnées en Ukraine ont réprimé sans pitié les paysans qui organisaient des actions de protestation appelées « volynky ».

Les diverses formations « nationales » au sein de l’Armée rouge, en particulier les unités territoriales ukrainiennes, étaient en grande partie fictives. Par exemple, le 1er corps des Cosaques rouges, créé à la fin de 1920, était composé de quatre régiments purement russes sur le plan ethnique, d’un régiment estonien, de deux régiments bachkirs et de deux régiments mixtes russes-tatars formés dans le Povolzh. Seuls trois régiments de ce corps étaient organisés sur le territoire de l’Ukraine à partir de la population locale, mais même ceux-ci comptaient des unités composées de Russes, d’Ingouches et même de Kurdes.

Mais où étaient les Ukrainiens entre 1917 et 1921 ? Malheureusement, la plupart d’entre eux restaient chez eux, attendant que « cette guerre » se termine enfin. Les plus actifs ont ensuite rejoint l’Armée de la République populaire ukrainienne, l’Armée insurrectionnelle ukrainienne de Makhno (c’était le nom officiel des formations makhnovistes : le mot « ukrainienne » venait en premier, mais le nom lui-même était en russe), dans diverses autres formations partisanes et enfin dans les troupes de la Garde blanche (presque exclusivement en tant que mobilisés).

Ainsi, le peuple ukrainien ne figurait pas parmi les fondateurs du pouvoir soviétique et n’appartenait pas aux fondateurs de l’Armée rouge (à l’exception de quelques-uns de ses représentants). C’est pourquoi ils ont perçu la collectivisation, les répressions et le Holocauste comme des manifestations hostiles d’un pouvoir qu’ils n’avaient pas choisi et qui s’était imposé de force en Ukraine. C’est là que réside la principale différence entre les Ukrainiens et les Russes dans leur attitude envers le pouvoir soviétique.