Natalia Kramar est linguiste et docteure en philosophie ancienne de Sorbonne Université. Ses recherches portent sur l’éthique, la rhétorique et les émotions (en particulier chez Platon). Dans son essai, elle se penche sur ces questions en rapport avec la propagande ukrainienne en temps de guerre.

« Y a-t-il une propagande ukrainienne? »

Dans un article intitulé ainsi paru dans The New Voice of Ukraine le 19 juillet 2024, l’écrivain ukrainien Andriy Kokotukha réfléchit sur les causes de l’absence d’une propagande ukrainienne efficace – ou à tout le moins sur un fort déséquilibre entre cette dernière et la propagande russe –, et avance quelques éléments de réponse, tout en indiquant une ligne directrice à suivre dans ce domaine. Il évoque d’abord 1984, le célèbre roman de George Orwell paru en 1949, qui dissèque les ressorts de la propagande totalitariste (Nazi et bolchevique), mais fait l’impasse sur les moyens efficaces d’y résister. Opposer à cette propagande une contre-propagande comporterait le risque que celle-ci devienne à son tour un outil au service du pouvoir en place. La « mauvaise réputation » de la propagande, conjuguée à un manque de ressources financières et humaines, expliquerait de la sorte l’absence d’une alternative ukrainienne à la propagande russe.

Mais il y a plus, dit A. Kokotukha. Jusqu’ici, l’Ukraine semble avoir manqué de compréhension, d’expérience et de réflexion systématique quant à la nécessité d’avoir sa propre propagande, contrairement à la Russie, dont la tradition en la matière n’a jamais été interrompue. Mieux : elle s’est même diversifiée après la chute de l’Union Soviétique en 1991, et, galvanisée par les Révolutions ukrainiennes successives (Révolution orange de 2004, la Révolution du Maïdan en 2013-2014), elle a élargi l’éventail de ses supports, en investissant le cinéma (films et téléséries sur les spetsnaz), la musique (comme les chansons exaltées et patriotiques du groupe préféré de Vladimir Poutine Lioubé), ou la littérature (fantasy et romans pseudo-historiques). Je pense immanquablement, pour ma part, au drame policier russe Brat 2 (2000), présentant les Ukrainiens comme Banderovtsy – du nom de Stepan Bandera, politicien et idéologue du mouvement nationaliste ukrainien – qu’il faut détruire. C’est dans ce film que l’on peut entendre la phrase devenue culte : « La force est dans la vérité », généralement suivie de meurtres et de violences, récupérée aujourd’hui par la propagande russe pour justifier la guerre d’anéantissement que la Russie mène contre l’Ukraine.

À défaut de pouvoir combattre la propagande russe avec les mêmes moyens, conclut l’écrivain ukrainien, il faut lui opposer ce dont elle est privée, à savoir une mission éducative (en ukr. просвітництво), qui ferait une promotion de vraies valeurs telles que la vérité, la liberté, le courage, la résilience et la défense de la démocratie, et qui mettrait en avant les héros patriotiques à l’instar de Captain America ou de James Bond.

Après tout, la différence entre les forces spéciales russes et les activités de James Bond et compagnie réside précisément dans les valeurs. Les premiers justifient la violence et les guerres impérialistes. Les seconds prennent les armes pour défendre la démocratie. Dès que l’on saisira cette différence en Ukraine, les occupants russes et les agents russes seront éliminés par les héros de livres, de films et de séries télévisées qui servent dans les forces armées ukrainiennes, le service de sécurité de l’Ukraine, le service de l’intelligence ukrainienne, ou tout simplement, par tous ceux qui combattent pour notre liberté et la vôtre. (A. Kokotukha, The New Voice of Ukraine, 19 juillet 2024).

Autrement dit, pour A. Kokotukha, la propagande n’est pas toujours une mauvaise chose : tout dépend de la finalité à laquelle elle est attelée, bonne ou mauvaise. Cependant, afin qu’une (bonne) propagande ukrainienne apparaisse, il faut s’affranchir de l’idée selon laquelle elle constitue une menace pour la démocratie, tout au moins, en temps de guerre. Ou encore, il faut que le mot lui-même se déleste de ses connotations négatives – idéologiques, totalitaires, manipulatrices et mensongères – dont il se charge souvent, en particulier dans le contexte de la communication pratiquée par la Fédération de Russie. À titre d’exemple, une recherche des collocations propagande russe et propagande ukrainienne sur le site de la rédaction ukrainienne de la Radio liberté (consulté le 22 mai 2025) donne 1979 résultats pour le premier (російська пропаганда), contre seulement 9 pour le second (українська пропаганда), le dernier, datant du 15 février 2025, dans une acception allant dans notre sens (« il faut renforcer la propagande ukrainienne », en ukr. « слід посилювати українську пропаганду »).

Moscou. 2025, année du Défenseur de la Patrie en Russie. Photo d’Alexander Gronsky.

Or, la réticence à employer le mot est-elle l’indice de l’absence du phénomène? Par vraiment. Même pas du tout. Comme le montre l’étude d’Alexia Argoud sur « La stratégie de communication de l’Ukraine en guerre », la propagande ukrainienne existe bel et bien, mais elle se donne à voir sous le nom de communication, qui a l’avantage d’être général et neutre, mais obscurcit les éléments sémantiques importants contenus dans le terme propagande (mis en italique dans la définition qui suit) : « Action psychologique qui met en œuvre tous les moyens d’information pour propager une doctrine, créer un mouvement d’opinion et susciter une décision. » (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, sens B1). Si on s’en tient donc à la stricte définition de propagande, rien n’empêche de parler d’une propagande ukrainienne sans lui accoler d’emblée les connotations péjoratives.

George Creel ou le modèle américain de la propagande

La réflexion d’A. Kokotukha sur la différence entre une mauvaise et une bonne propagande et sur leurs buts respectifs – justifier l’expansion impérialiste ou défendre les valeurs humaines communes – rejoint les idées du journaliste américain Georges Creel, choisi par le président Woodrow Wilson (1913-1921) pour diriger le Committee on Public Information (CPI), premier organe de propagande officiel des États-Unis. David Colon, professeur d’histoire à l’Institut d’études politiques de Paris, a consacré à l’activité de Creel à la tête du CPI un chapitre de son livre intitulé Les maîtres de la manipulation : un siècle de persuasion de masse (Editions Tallandier, 2021), qui nous fournira une optique permettant de mieux situer l’Ukraine en termes de la propagande.

Créé le 14 avril 1917, peu de temps après l’entrée des États-Unis en guerre contre les empires Centraux, le CPI a reçu pour objectif de « vendre la guerre » à une opinion publique américaine très réticente. L’enjeu n’était autre, au dire de Creel, que « le combat pour l’esprit des hommes » : il s’agissait en effet de convaincre les citoyens américains de la nécessité de s’impliquer dans une guerre qui se déroulait à des milliers de kilomètres de chez eux, contre un ennemi qui ne menaçait pas directement leur territoire (Colon, 2021, 32-33).

Pour ce faire, Creel a développé une stratégie qui visait à imprégner l’ensemble des perceptions des Américains d’un discours guerrier, afin de rallier l’opinion publique américaine à la cause de la guerre et de forger chez le peuple entier la volonté de gagner, tout en restant fidèle au principe de la vérité et à la mission informative et éducative du CPI (Colon, p. 33-38). Fondée sur les idées du psychologue français Gabriel Tarde (cf. L’opinion et la foule, 1901) quant au rôle déterminant de la conversation dans la formation de l’opinion, cette stratégie consistait, plus précisément, à alimenter les conversations privées dans tout le pays, en inondant l’environnement quotidien des Américains de communiqués de presse déguisés en reportages, en révélant autant de faits que possible sur la guerre sans compromettre la sécurité nationale, en diffusant surtout de bonnes nouvelles, etc. Si le CPI a été rapidement dissout à la fin de la guerre – l’interventionnisme de l’État ayant mauvaise presse en démocratie en temps de paix (comme nous l’avons vu), le besoin d’un organisme de ce type pour mobiliser les publics nationaux et étrangers ressurgit à chaque nouvelle guerre. Les outils de Creel peuvent donc s’avérer utiles pour l’organisation de la propagande ukrainienne, moyennant une adaptation à l’esprit du temps.

Comment « vendre la guerre »

Divisé en deux sections, nationale et étrangère, le CPI a rassemblé toute une génération d’excellents communicateurs : journalistes, écrivains, publicitaires, artistes graphiques, cinéastes et universitaires. D’abord, au sein de la section nationale, la Division des nouvelles et le Comité de censure ont établi un contrôle indirect de l’information concernant la guerre, en se chargeant de fournir gratuitement à la presse des dépêches, des articles riches d’informations factuelles, prêts à être publiés, ainsi que des publicités patriotiques (parues dans près de 800 périodiques). Le Bulletin officiel, créé en mai 1917, fournissait aux agents de l’administration, à la presse et à de nombreux leaders d’opinion toutes les déclarations des autorités civiles et militaires américaines.

Creel a également convaincu l’armée et la marine d’annoncer instantanément tous les accidents et les désastres et de publier les noms des morts et des prisonniers. La Division des nouvelles opérait cependant la censure concernant les informations militaires vouées à rester secrètes (Colon, 2021, 33-34). Les femmes présentaient une cible de choix pour le CPI : la Division du travail de guerre des femmes a publié, en neuf mois de son existence, 2 305 reportages ou articles accompagnés de photos montrant des femmes impliquées dans l’effort de guerre (p. 36). La pièce maîtresse de la stratégie de communication de Creel était la Division des Four Minute Men, constituée de 75 000 conférenciers bénévoles, recrutés parmi les leaders d’opinion et chargés de faire de courts discours patriotiques dans différents lieux publics (églises, écoles, réunions syndicales, foires, etc.), afin de susciter l’enthousiasme pour la guerre. Ces conférenciers recevaient chaque semaine un bulletin proposant les exemples de discours (« Pourquoi nous combattons? », « Démasquer la propagande allemande », etc.), qu’ils adaptaient en fonction de chaque type de public (p. 36-37).

Le CPI communiquait avec une intensité inédite aux États-Unis, en mobilisant tous les types de supports disponibles afin d’envahir l’espace mental des individus. Outre le texte imprimé et la voix (conférences, radio), il produisait des affiches, des cartes postales, des chansons, des films et des expositions. L’image était en effet un élément central de ses techniques de persuasion : « [le] mot imprimé, écrit Creel, peut ne pas être lu, les gens peuvent ne pas choisir d’assister à des réunions ou de regarder des films, mais le panneau d’affichage est quelque chose qui attire même les yeux les plus indifférents » (Colon, p. 38-39). Une brigade de dessinateurs bénévoles a donc été chargée de produire des affiches ou autres images (comme la célèbre affiche « I Want you for US Army » de James Montgomery Flagg), et huit peintres aux armées, qui ont réalisé près de 300 œuvres, dont beaucoup ont été exposées dans tout le pays et reproduites dans la presse.

« L’ensemble de l’iconographie du CPI a construit une image glorieuse du contingent américain et, en regard, une image terrifiante et menaçante de l’ennemi », poursuit Colon (p. 39). Les expositions de guerre – photographies, mises en scène simulant par exemple une bataille (qui se conclut par la victoire des soldats américains), trophées de guerre (comme un U-Boot allemand), etc. –, ont attiré des millions de visiteurs. De nombreux films patriotiques ont été tournés notamment en coopération avec Hollywood et ses plus grandes stars de l’époque comme Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks. En effet, à l’âge des films muets, la rhétorique visuelle et émotionnelle du cinéma offrait la possibilité d’atteindre de très larges publics (notamment les immigrants). Le CPI insistait surtout sur les images éducatives, véhiculant une image positive des États-Unis (Nicholas J. Cull). Enfin, Creel s’est efforcé de persuader les distributeurs étrangers de cesser de projeter des films allemands, coupant ainsi l’Allemagne d’un marché important, en particulier dans certains pays d’Europe du Nord.

Image de l’illustrateur James Montgomery Flagg (1877-1960). Source de l’image.

Les émotions dans le viseur du CPI

Si les premiers mois de sa création le CPI visait à susciter l’enthousiasme des Américains pour la guerre en faisant appel au patriotisme et aux valeurs démocratiques, dans son discours du Jour du drapeau le 14 juin 1917, le président Wilson évoque une tout autre image des soldats américains – portant le drapeau américain au combat et mourant sur des champs baignés de sang –, pour donner au pays un objectif plus prosaïque : la destruction du gouvernement allemand, déterminé à dominer le monde entier. Creel recadre alors les lignes directrices du CPI, lequel, à côté de la propagande dite blanche – factuelle, exacte et transparente quant à son origine –, commence à diffuser de la propagande grise et noire, c’est-à-dire les informations exagérées voire mensongères (en particulier, dans le cas des atrocités commises par les troupes allemandes), en occultant ou en faussant les sources.

L’objet de la propagande grise ou noire était de jeter le discrédit sur l’ennemi, accusé par exemple de couper les mains des bébés belges, de violer des nonnes et même de faire bouillir les cadavres de ses soldats pour produire de la graisse. En animalisant et criminalisant la figure de l’ennemi, représenté sur certaines affiches comme une bête assoiffée de sang, le CPI cherchait à promouvoir l’idée que l’Amérique menait une guerre pour la civilisation et la justice. (Colon, 2021, 35).

Autres exemples : les images des églises françaises détruites par des bombardements allemands (p. 38), utilisées lors des campagnes de recrutement militaire ou des conférences dans le cadre d’expositions ; le film de Cecil B. DeMille La Petite Américaine (1917), racontant les mésaventures d’une jeune fille témoin en France des crimes commis par les troupes allemandes, afin de montrer le droit chemin aux Américains qui se doivent de soutenir leurs alliés face à l’ennemi prussien bestial et conquérant (Colon, 2021, 40). Ainsi, la propagande de guerre du CPI visait à façonner les perceptions, à manipuler les convictions et à influencer les comportement des individus, en s’adressant non pas seulement à leur intellect, mais également à leurs affects (p. 35), en attisant en particulier les préjugés anti-allemands. Creel a cependant tâché d’éviter cette approche autant que possible : pour atténuer la rhétorique ethnique, il veillait à ce que toutes ses déclarations officielles sur le comportement allemand pussent être prouvées par de multiples sources locales (Nicholas J. Cull). En outre, le CPI cherchait à s’assurer de la loyauté des millions d’immigrés allemands et austro-hongrois vivant sur le sol américain, en leur adressant des publications en allemand (Colon, 2021, 36), au lieu de les attaquer, à l’instar des milices privées locales (qui pratiquaient des licenciements, des suspensions des représentations de musique allemande, l’interdiction de l’enseignement de l’allemand dans les écoles).

La section étrangère du CPI ou la diplomatie culturelle

La section étrangère du CPI, appelée Compub, était responsable de la diffusion des discours et des articles américains traduits dans la presse étrangère, ainsi que de la propagande culturelle, et ce, dans le but de minimiser la déformation de l’information par la propagande allemande et d’influencer les opinions publiques des pays alliés et neutres. À cet effet, le Compub a aussi distribué des brochures, des cartes postales, des épingles et boutons de manchette, des affiches de guerre et du président Wilson, des drapeaux en papier et des partitions de l’hymne américain. Le CPI avait ses bureaux dans des villes importantes des pays alliés et neutres, avec des experts en communication souvent choisis parmi les descendants américains d’immigrants originaires de ces pays. En France, en particulier, le CPI s’est même aventuré sur le terrain ennemi, en collaborant avec le renseignement militaire français pour produire et distribuer les tracts en allemand, destinés à semer le trouble dans les troupes et les populations ennemis (Colon, 2021, 40-43, Nicholas J. Cull).

Face à une possible « fatigue de la guerre », générée par d’innombrables images des champs de bataille et histoires de l’héroïsme, l’approche originale du CPI consistait à promouvoir parmi les étrangers une connaissance plus exhaustive des États-Unis et des Américains, de leur histoire, de leur économie, de leur mode de vie, plutôt que de les convaincre directement du bien-fondé de l’engagement militaire américain (Colon, 2021, 41). Outre les visites organisées aux États-Unis pour les journalistes et les délégations étrangers, le CPI a ouvert à l’étranger de nombreuses bibliothèques, salles de lecture américaines, et a organisé des cours d’anglais. De nombreux films éducatifs montraient la vie quotidienne des Américains, à l’école, à l’usine ou aux champs, ou encore des concours de beauté, des scènes de bord de mer ou des activités sportives. Creel a également convaincu l’industrie cinématographique américaine de ne pas vendre le moindre film à un exploitant étranger projetant les films de l’ennemi ou refusant de montrer le matériel de propagande du CPI avant le film.

La propagande ukrainienne : « Do not panic! Organize. »

Si certains outils de persuasion du CPI, utilisés il y a un siècle, puissent paraître mal adaptés à notre époque numérique, d’autres, en exploitant de nouveaux médiums, tels que les réseaux sociaux, deviennent des moyens de communication de masse beaucoup plus rapides et efficaces. Ils sont par ailleurs utilisés, et ce, depuis les tout premiers jours de la guerre, comme supports de la communication ukrainienne. On peut penser aux conversations téléphoniques des soldats russes avec leurs familles en Russie, piratées et diffusées en 2022 à travers des sources ouvertes par les Services de sécurité de l’Ukraine (SSU). Dans son film Interceptés (Canada, France, Ukraine, 2024), la cinéaste Oksana Karpovych réunit un certain nombre de ces appels, en créant un portrait collectif des Russes (militaires et civils), à glacer le sang, que le spectateur occidental méfiant soupçonne facilement relever de la propagande ukrainienne démonisant l’ennemi. Et il n’a pas tout à fait tort. Pourquoi? Si la réalisatrice affirme, dans plusieurs entrevues, avoir tenu compte de différents profils des Russes, nous ne savons pas quelle sélection a été opérée par les SSU avant une mise de ces conversations à disposition des internautes. Et il n’est pas exclu que l’idée derrière à ce choix était d’exposer au grand jour l’ennemi tel qu’il se montre lui-mêmes dans ces conversations intimes : déshumanisé et mu par une haine irrationnelle des Ukrainiens, afin de stimuler l’esprit de la résistance de ces derniers.

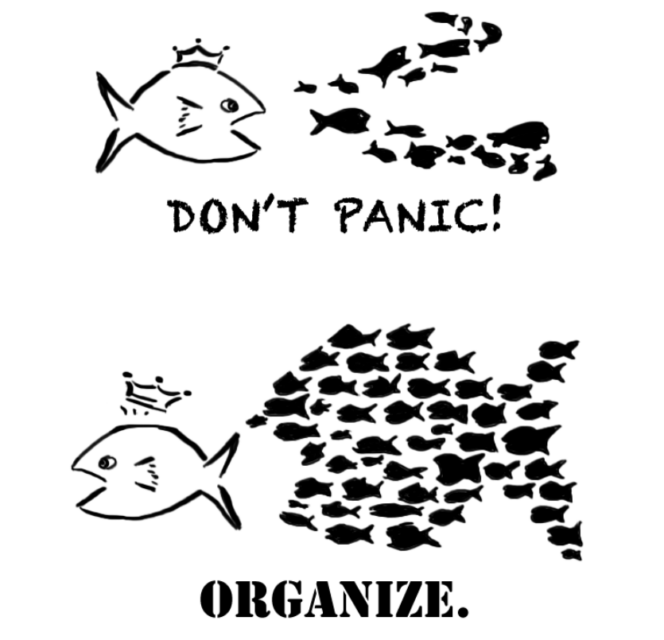

Ainsi, si la propagande ukrainienne est loin d’avoir l’ampleur de celle de l’État russe, elle existe bel et bien. Les autorités gouvernementales (Président, Ministère de la Défense, Ministère des Affaires étrangères, etc.), les forces armées ukrainiennes, les forces de l’ordre, les agences de renseignement, ainsi que les citoyens et les associations publiques qui contribuent volontairement à la sécurité nationale de l’Ukraine ont élaboré une stratégie de communication très efficace, interne comme externe, décrite par Alexia Argoud dans une synthèse nuancée. Qui plus est, la propagande ukrainienne continue de se construire, avec de multiples acteurs, institutionnels comme individuels, de façon intelligente, à l’image du Maïdan (bien résumé par le concept de « poisson organisé », voir l’image ci-dessous/ci-contre) et selon le modèle du CPI, qui se voulait, rappelons-le, un organisme informatif et éducatif, avec la vérité dans son point de mire. Mentionnons, à titre d’exemples, le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine (ukr. Центр протидії дезінформації при РНБО) et, comme acteur non-institutionnel, NAFO (l’acronyme de anglais The North Atlantic Fella Organization), un réseau international, non gouvernemental, bénévole et décentralisé du soutien à l’Ukraine, qui lutte contre la propagande et la désinformation russes, tout en collectant de l’argent pour l’achat de l’équipement pour les militaires ukrainiens.

Le « poisson organisé » représente l’idée fondatrice et le principe de fonctionnement de la Révolution ukrainienne du Maïdan (2013-2014) : une auto-organisation spontanée de citoyens responsables, activement impliqués dans la cause commune et ayant pour finalité le bien commun, en faisant, chacun, sa « tâche propre » le mieux qu’il puisse le faire. Source de l’image.

Dans le volet étranger, des Instituts ukrainiens ouvrent progressivement leurs portes dans les pays alliés (Berlin et Paris). Les expositions sur la guerre, surtout photographiques, se multiplient. Ainsi, à Paris, on a pu voir le projet « Cartes postales d’Ukraine » (2022), montrant les photos des bâtiments historiques, éducatifs, culturels, etc. détruits par les bombardements russes en Ukraine, ainsi que les expositions sur le travail des cheminots ukrainiens pendant la guerre (Gare de l’Est, 2024) et sur les athlètes ukrainiens mutilés, se réhabilitant grâce à la pratique du sport (Titanium, sur les Berges de Seine lors des Jeux olympiques 2024). Les artistes ukrainiens font connaître au monde l’Ukraine moderne, créative, mais profondément encrée dans la tradition, comme les concerts, en France, du Choeur National d’Ukraine Doumka, majestueux (2023), de l’Ensemble National des bandouristes d’Ukraine, puissant (2024), de l’Opéra Aperta, contemporain (2023), ou du quatuor de musique ethno-chaos ukrainienne DakhaBrakha, envoûtant (2025). Les chaînes d’information sur youtube, déboulonnant les narratifs de la propagande russe ou diffusant l’information positive sur l’Ukraine en anglais, s’accumulent (Ukrainian Toronto Television, Ukraine TV, Anna from Ukraine et d’autres). Enfin, l’évolution de nouvelles technologies offre des outils inouïs pour influencer les opinions publiques ou promouvoir certains récits à travers la culture de masse, en particulier les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, ou encore, les jeux vidéo.

Parlant de ces derniers, le 20 novembre 2024, le studio ukrainien de développement de jeux vidéo GSC Game World a mis sur le marché S.T.A.L.K.E.R. 2 : Cœur de Tchornobyl, la suite d’un des produits ukrainiens les plus connus, « qui offre une expérience unique de survie dans la zone d’exclusion post-apocalyptique de Tchornobyl ». En seulement deux jours, plus d’un million de copies ont été vendues (comparé à environ quinze millions de copies du premier S.T.A.L.K.E.R., vendues en quinze ans), l’établissant comme l’un des méga-leaders parmi les jeux payants classiques (Tetyana Negoda). Le jeu s’est rentabilisé en un mois, et des négociations avec le Netflix sont en cours pour en faire une adaptation TV.

Arrêt de bus couvert d’une mosaïque à motif traditionnel ukrainien, le cosaque Mamaï jouant de la bandoura. Source de l’image.

Sur son site, le développeur affiche clairement ses couleurs, et les sous-titres du jeu, en ukrainien et anglais – le doublage russe étant absent par principe – précisent qu’il est dédié aux défenseurs de l’Ukraine, vivants et morts. Le jeu lui-même, cependant, ne renvoie pas explicitement le joueur à la guerre Russe contre l’Ukraine, tout en étant imprégné de récits et de symboles ukrainiens, comme une boîte d’allumettes jaune et bleue, un champ de coquelicots, symbole des soldats tombés au combat, les arrêts de bus couverts de mosaïques aux motifs traditionnels, typiques de l’Ukraine, les personnages inspirés de personnes réelles, la musique ukrainienne. Tous ces coups d’œil affirment, discrètement mais fermement, la présence ukrainienne dans le monde, tout en étant susceptibles d’influencer la conscience des utilisateurs de manière « pro-ukrainienne » (Tetyana Negoda).

En effet, en plus de véhiculer une image positive du pays – en guerre, mais vivant – le jeu, avec ses intrigues et éléments du cinéma, permet de raconter l’Ukraine et de mieux faire comprendre sa situation, en suscitant les émotions des joueurs : c’est l’occasion de vivre la vie d’un personnage spécifique, d’interagir et sympathiser avec lui. Les personnages qu’on joue deviennent comme nos voisins, des personnes qu’on connaît, et non pas des militaires abstraits, combattant loin, héroïquement, les forces du Mal. C’est une propagande très prudente, observe Yaroslav Emelianenko, le co-fondateur du Tour Opérateur « Tchornobyl » et du Centre des bénévoles du même nom : les joueurs s’imprègnent de l’Ukraine en douceur, en discutant entre eux de divers détails (quelle est la chanson qu’on entend? tel personnage a-t-il un prototype?, etc.) (Tetyana Negoda). Ainsi, tout en étant une façon de résister à la « fatigue de la guerre », S.T.A.L.K.E.R. 2 offre une possibilité de convertir à la cause de l’Ukraine le plus de monde possible. Peut-être même des Russes, civils et militaires. En effet, les Ukrainiens ont distribué à ces derniers les tracts les exhortant à se rendre, leur faisant miroiter l’espoir de jouer au S.T.A.L.K.E.R. 2. Mais cela est une autre histoire, celle de l’humour ukrainien très particulier, devenu lui aussi une arme de guerre. On fait flèche de tout bois, ou plutôt de tout poisson, si l’on reste dans le concept du Maïdan.